Fissaidee 2

| Site: | Federica Web Learning - LMS |

| Course: | Biologia di base |

| Unit: | Fissaidee 2 |

| Printed by: | Guest user |

| Date: | Tuesday, 26 August 2025, 9:49 PM |

1. Cellule vegetali

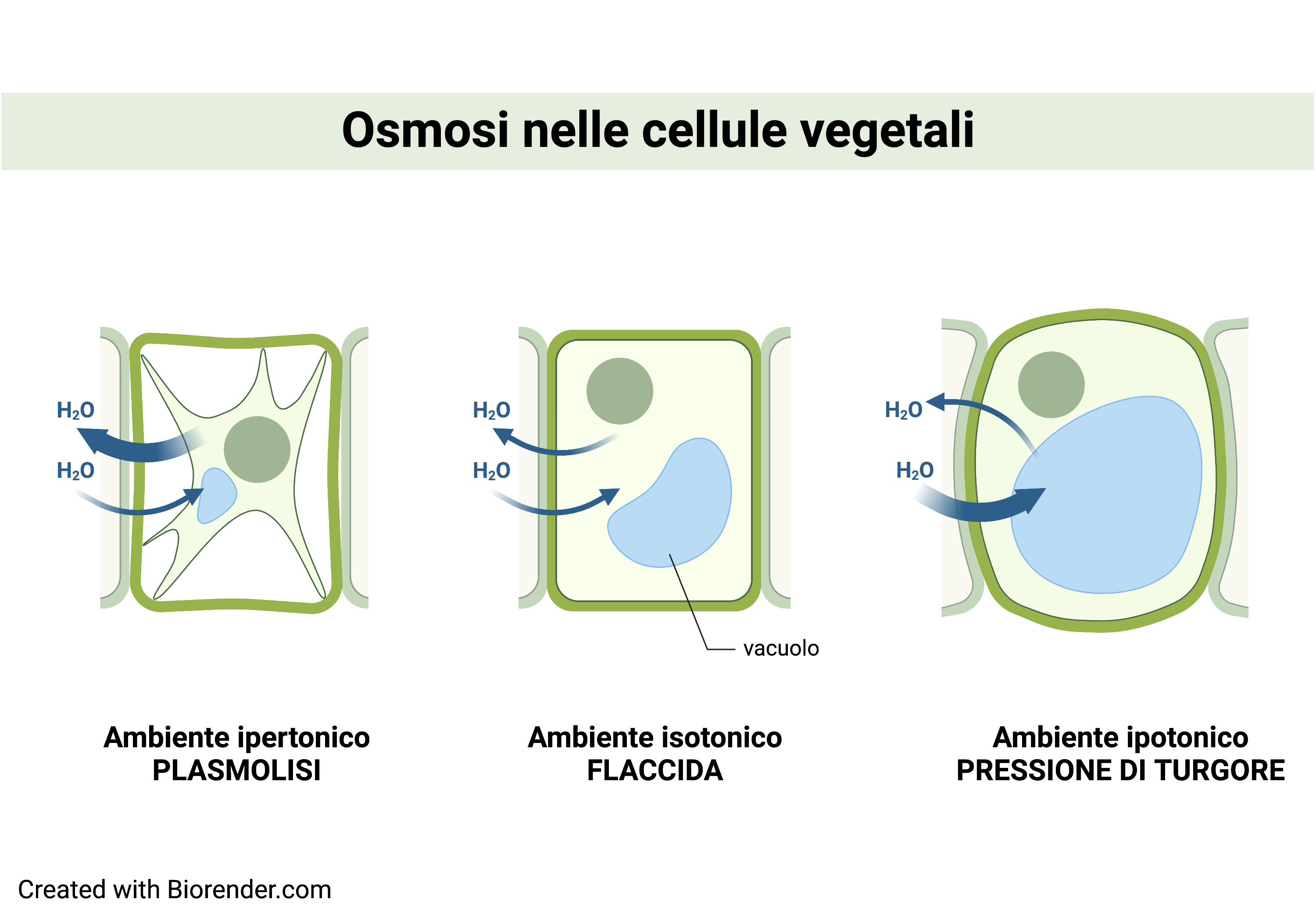

Quando una cellula vegetale si trova in un ambiente isotonico, le molecole di acqua attraversano la membrana plasmatica nelle due direzioni senza uno squilibrio tra flusso in entrata e in uscita. In queste condizioni, la cellula è flaccida.

In ambiente ipertonico si stabilisce invece un flusso netto di acqua in uscita attraverso la membrana per equilibrare la concentrazione dei soluti nel citoplasma con quella dell’ambiente extracellulare. Di conseguenza, la cellula perde di volume e la membrana plasmatica si distacca dalla parete cellulare. La cellula, tuttavia, non subisce alterazioni della sua forma esterna, che dipende dalla presenza della parete cellulare rigida. Questo fenomeno è noto come plasmolisi, e causa prima la perdita del turgore e in seguito la morte cellulare. Quando la cellula vegetale si trova invece in un ambiente ipotonico si verifica un flusso netto di acqua in entrata nella cellula. L’acqua si accumula nel vacuolo centrale, il quale si rigonfia per osmosi esercitando una pressione di turgore sulla parete cellulare. La cellula non si rigonfia, ma mantiene la sua forma grazie alla rigidità della parete cellulare. La pressione di turgore contribuisce al sostegno meccanico della pianta.

2. Cellule animali

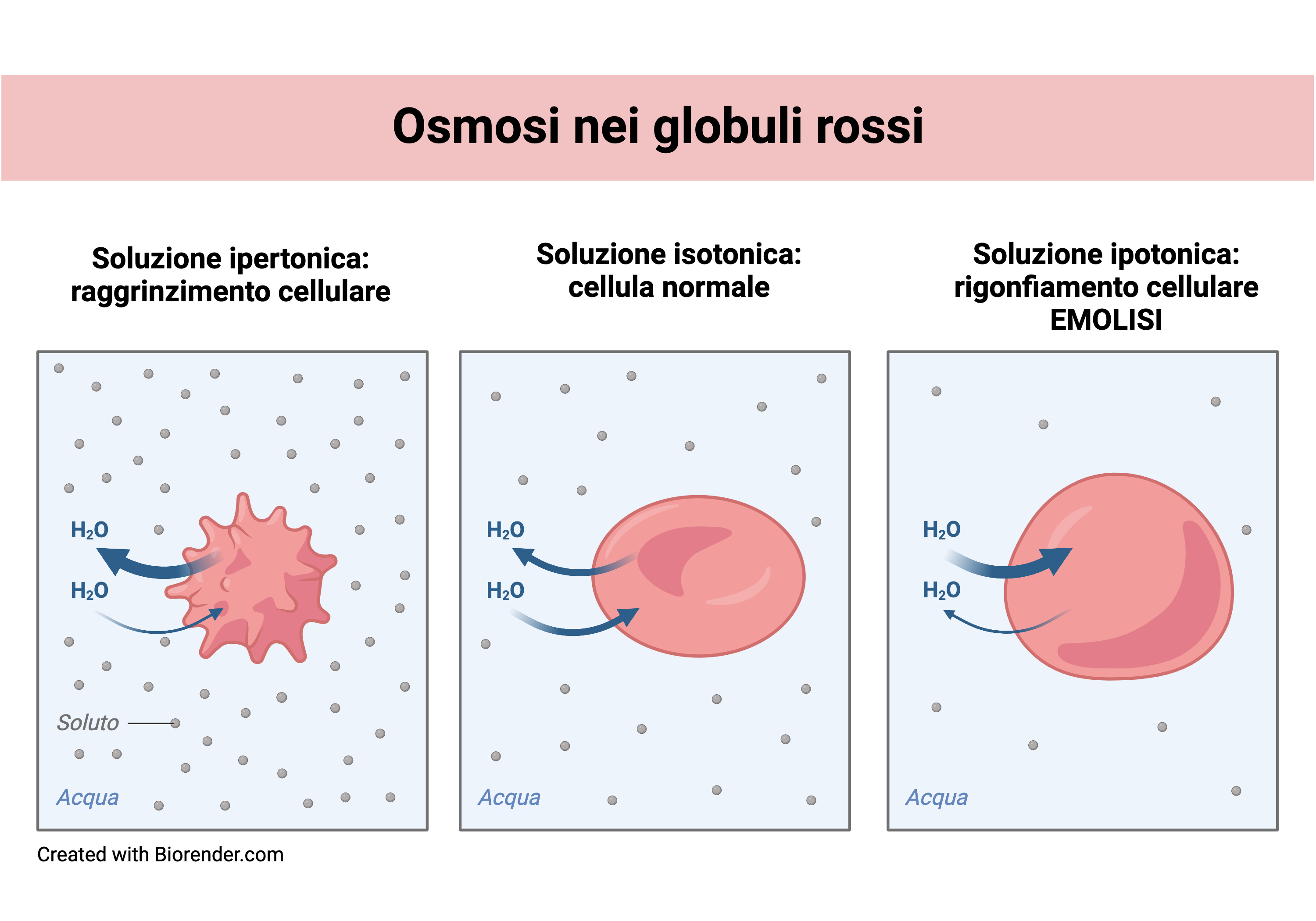

Un globulo rosso umano (in figura) in una soluzione isotonica mostra la caratteristica forma a disco biconcavo. In una soluzione ipertonica, il globulo rosso si raggrinzisce a causa del flusso osmotico di acqua in uscita attraverso la membrana. In una soluzione ipotonica si verifica, invece, un flusso osmotico di acqua verso l’interno della cellula. A differenza della cellula vegetale, il globulo rosso, essendo sprovvisto della parete cellulare, si rigonfia fino a scoppiare. In questo consiste il fenomeno dell’emolisi.

3. Pompa sodio-potassio

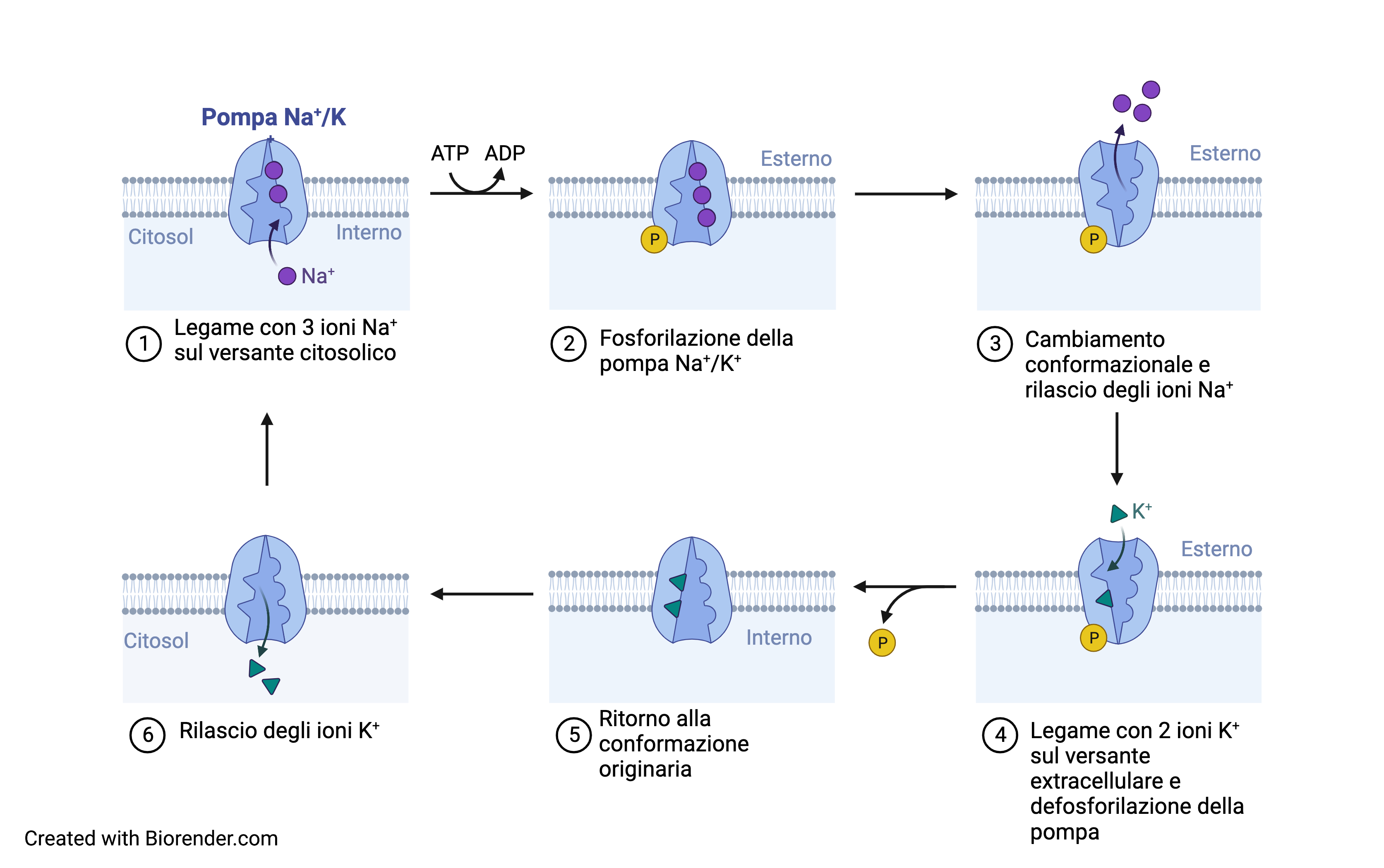

La pompa pompa Na+/K+ (in figura) è una proteina transmembrana in grado di legare ioni Na e ioni K e di spostarli attraverso la membrana contro il loro gradiente elettrochimico, grazie a modificazioni conformazionali della proteina. Il movimento degli ioni contro gradiente richiede un apporto di energia, che deriva dall’idrolisi dell’ATP, a carico della stessa pompa. Per questo si dice che la pompa Na+/K+ effettua un tipo di trasporto attivo.

Ogni ciclo di trasporto comprende il legame di 3 ioni sodio alla proteina sul versante interno della membrana. Segue l’idrolisi dell’ATP e la fosforilazione della pompa, che provoca un primo cambiamento conformazionale della proteina, con il rilascio degli ioni sodio nello spazio extracellulare. A questo punto, 2 ioni potassio si legano alla proteina aperta sul versante esterno della membrana e il distacco del gruppo fosfato provoca il ritorno della pompa alla sua conformazione originaria, con il rilascio degli ioni potassio all’interno della cellula. La pompa genera quindi uno sbilanciamento di ioni sodio e potassio sui due versanti della membrana, con un eccesso di Na+ all’esterno della cellula e di K+ all’interno della cellula. La pompa scambia ioni sodio e ioni potassio tra l’esterno e l’interno della cellula in rapporto 3:2 e contribuisce quindi alla riduzione della pressione osmotica interna della cellula.