Fissaidee 2

| Site: | Federica Web Learning - LMS |

| Course: | Biologia di base |

| Unit: | Fissaidee 2 |

| Printed by: | Guest user |

| Date: | Tuesday, 26 August 2025, 7:24 PM |

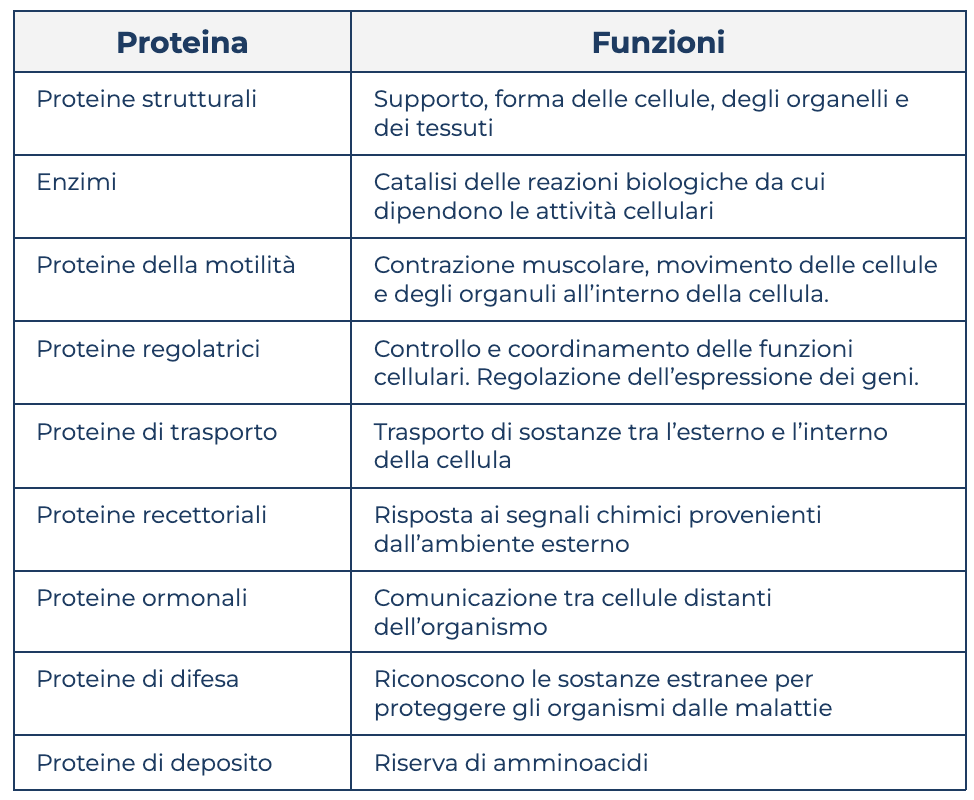

1. Funzioni principali delle proteine

Dal punto di vista delle funzioni le proteine possono essere suddivise in nove classi principali, rappresentate nella tabella.

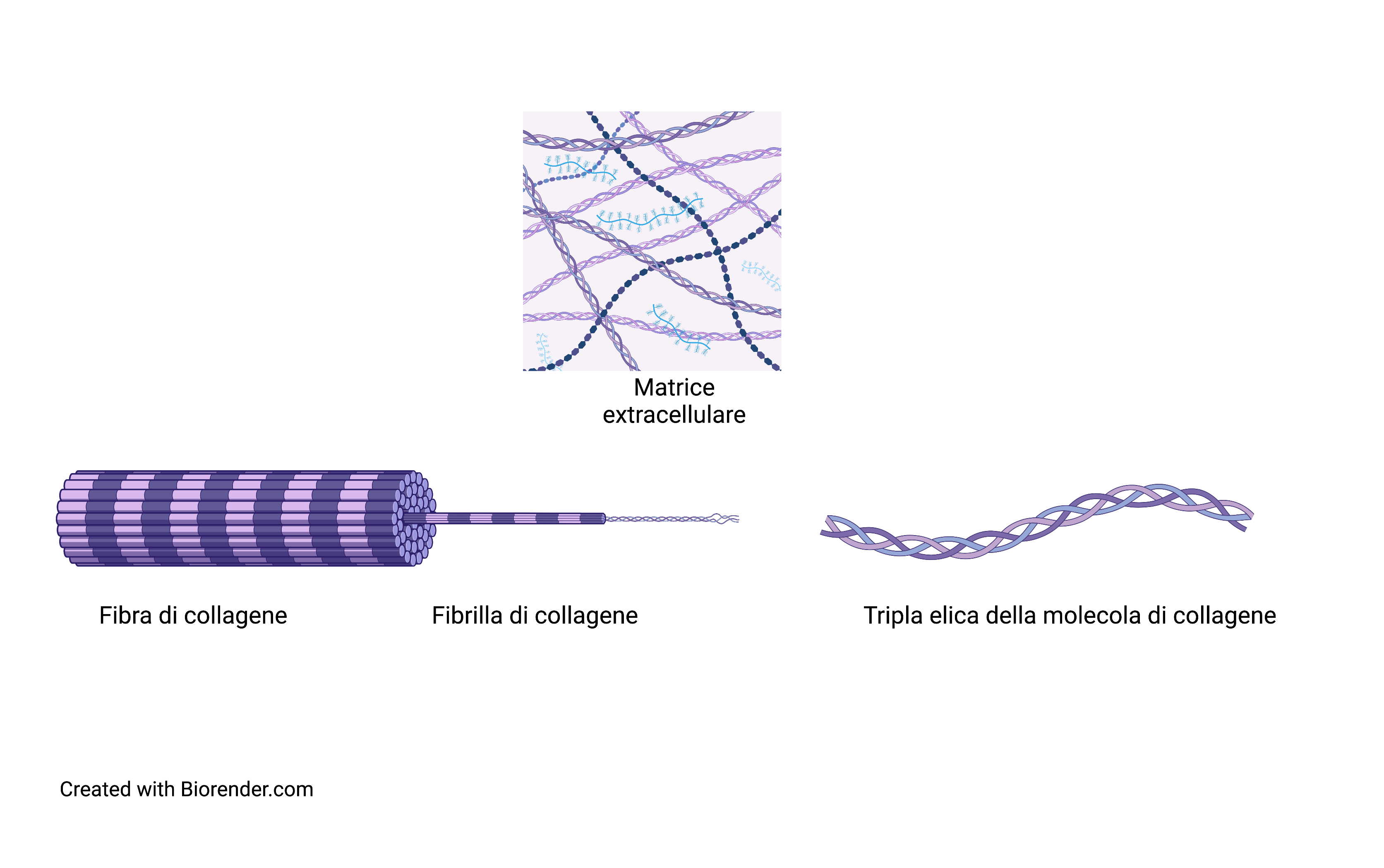

2. Proteine strutturali

Sono proteine che forniscono il supporto strutturale alle cellule e ai tessuti. Molte sono proteine fibrose, come il collagene e l’elastina dei tessuti connettivi umani, o le cheratine dei tessuti epiteliali, che formano strutture rigide e resistenti come peli, capelli, unghie e zoccoli dei mammiferi, le squame dei rettili, le penne e le piume degli uccelli. Altri esempi sono la fibroina, che compone le fibre della seta e le fibre della ragnatela dei ragni, e la resilina dell’esoscheletro delle zampe saltatorie degli insetti. La resistenza della cheratina di capelli e peli è data dalla conformazione interamente ad alfa-elica delle catene polipeptidiche che compongono la proteina e dall’elevato numero di ponti disolfuro che si stabiliscono tra le catene adiacenti.

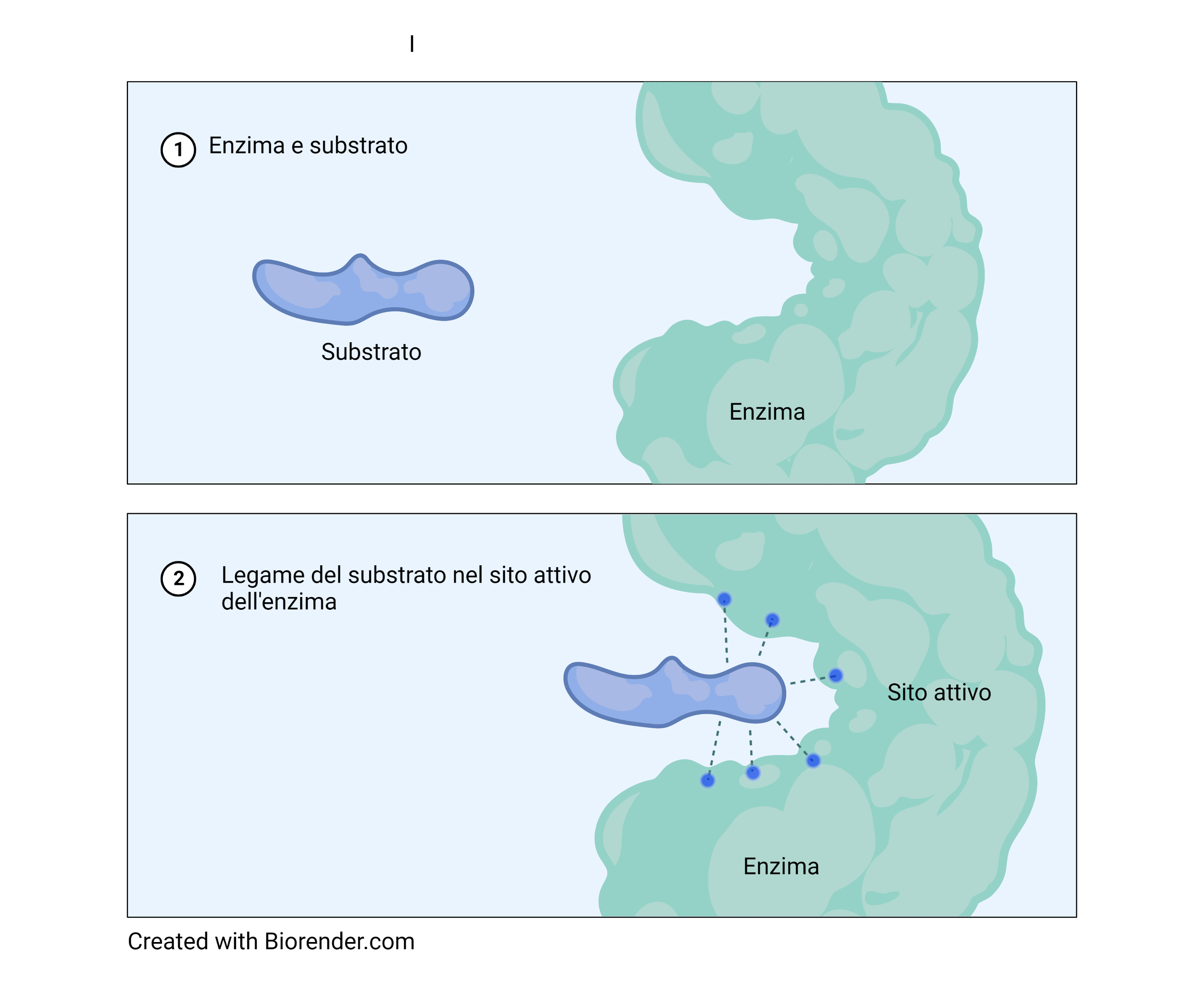

3. Enzimi

Moltissime proteine sono enzimi, che svolgono la funzione di catalizzatori delle innumerevoli reazioni biologiche da cui dipendono le attività cellulari. Gli enzimi agiscono combinandosi transitoriamente con il substrato in una regione della molecola detta sito attivo.

La formazione del complesso enzima-substrato provoca una modificazione conformazionale transitoria della proteina che aumenta la reattività del substrato e favorisce la reazione chimica. In particolare, gli enzimi abbassano l’energia di attivazione richiesta per l’inizio della reazione chimica e, in tal modo, accelerano la velocità delle reazioni spontanee.

Gli enzimi catalizzano anche le reazioni non spontanee, che richiedono energia, grazie all’accoppiamento della reazione endoergonica a quella fortemente esoergonica dell’idrolisi dell’ATP. Gli enzimi sono presenti nel citosol, nelle membrane cellulari, negli organuli delle cellule eucariotiche (es. reticolo endoplasmatico, apparato di Golgi, lisosomi, mitocondri, cloroplasti) e anche all’esterno delle cellule.

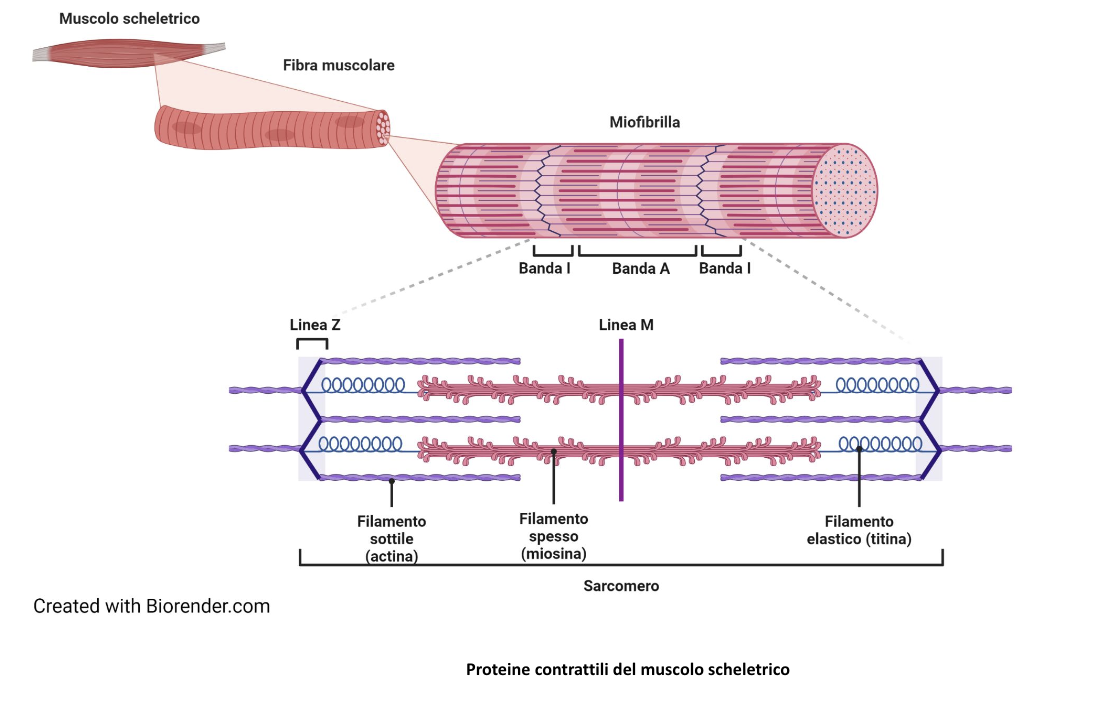

4. Proteine contrattili

Sono proteine in grado di modificare la forma delle cellule per produrre contrazione o movimento. Un esempio tipico sono le proteine actina e miosina dei tessuti muscolari.

I nostri muscoli scheletrici sono formati da fasci di cellule allungate, le fibre muscolari striate, che contengono al loro interno numerose miofibrille striate. Ciascuna miofibrilla è a sua volta formata da miofilamenti spessi, di miosina, e miofilamenti sottili, costituiti prevalentemente da actina. I filamenti spessi e sottili sono disposti a formare unità contrattili chiamate sarcomeri, in cui i filamenti sottili sono interdigitati con i filamenti spessi di miosina. La contrazione muscolare consiste nello scorrimento dei filamenti di actina su quelli di miosina grazie alle interazioni molecolari tra le due proteine, che si stabiliscono in presenza di ATP e di un’adeguata concentrazione di ioni calcio. Lo scorrimento produce l’accorciamento dei sarcomeri di ogni miofibrilla, e quindi l’accorciamento di tutta la fibra muscolare.

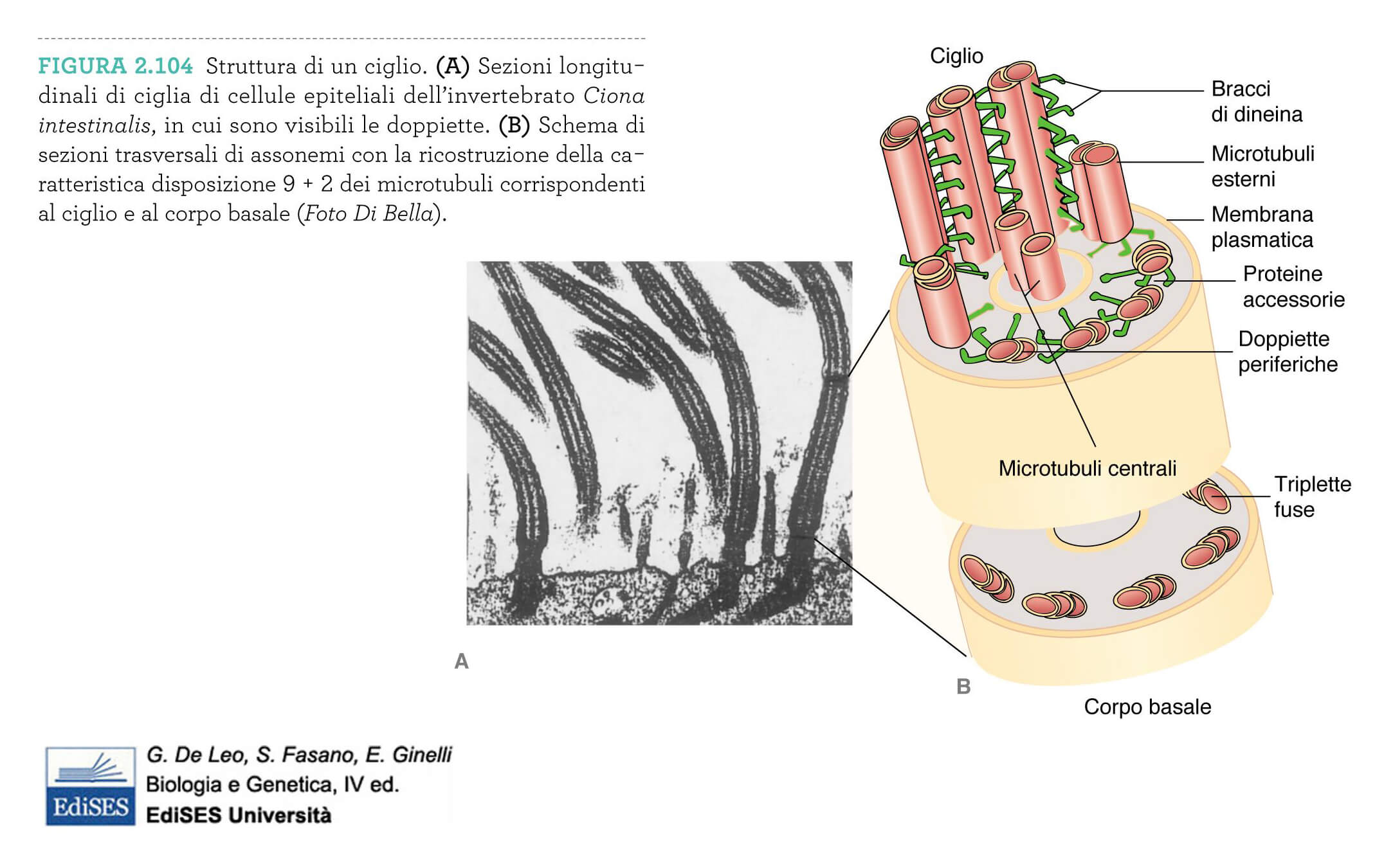

5. Proteine motrici

Altre proteine agiscono come motori molecolari che permettono il movimento di ciglia e flagelli, propaggini mobili che condividono la stessa struttura in tutti gli organismi eucarioti, sia uni- che pluricellulari. In Figura

è illustrata la struttura di un ciglio, il cui asse longitudinale, detto assonema, è costituito da 9 coppie di microtubuli periferici, formati dalla proteina tubulina, uniti ad una coppia di microtubuli centrali tramite proteine accessorie. Il movimento del ciglio è causato dallo slittamento delle coppie adiacenti di microtubuli periferici le une sulle altre grazie all’intervento di una proteina motrice, la dineina cigliare, in grado di idrolizzare ATP per compiere un cambiamento conformazionale che produce lo spostamento meccanico dei microtubuli adiacenti. La dineina forma coppie di bracci trasversali disposti a distanza regolare lungo i microtubuli periferici in grado di collegare le coppie adiacenti e di generare la forza di spostamento.

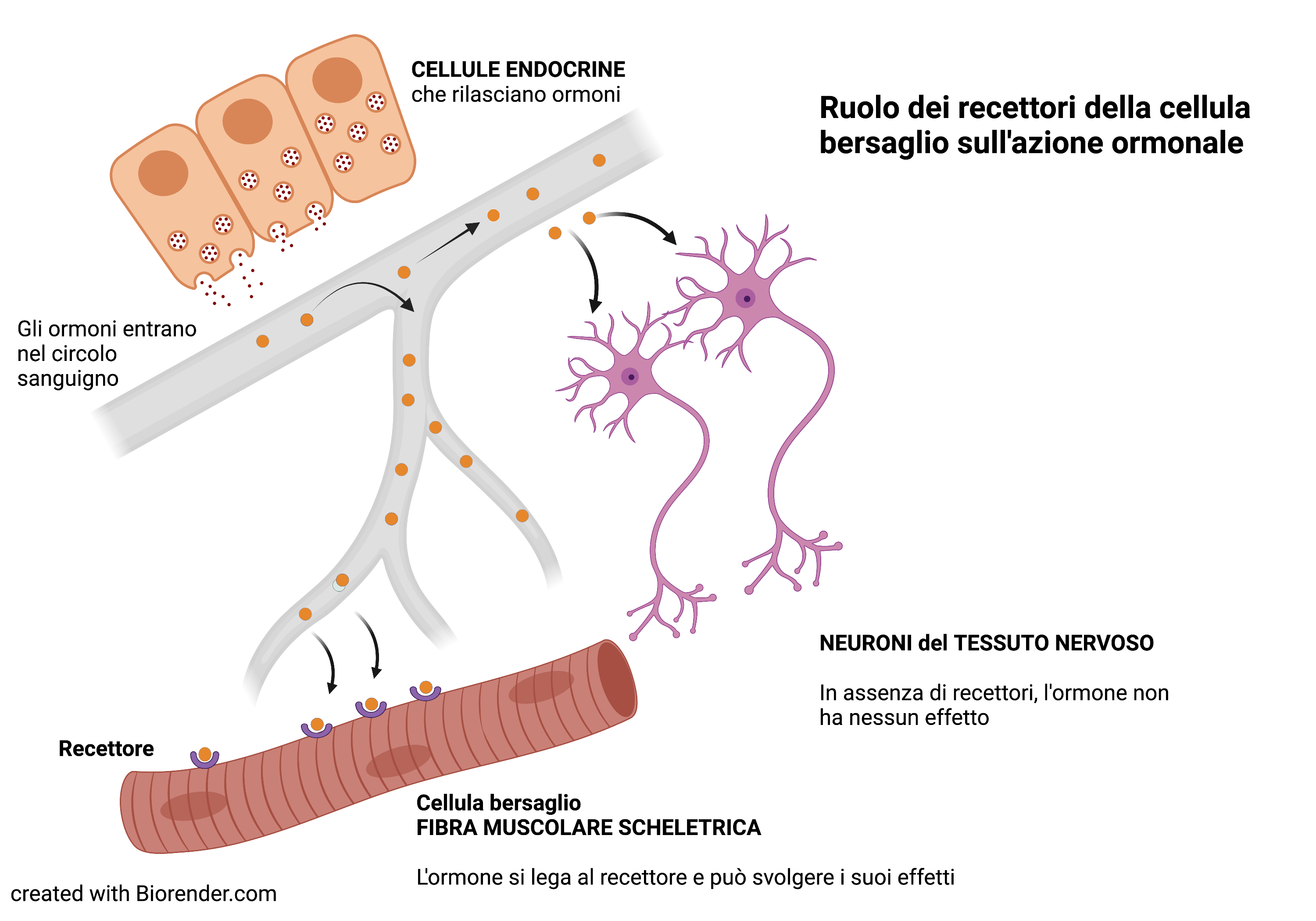

6. Proteine ormonali e recettori

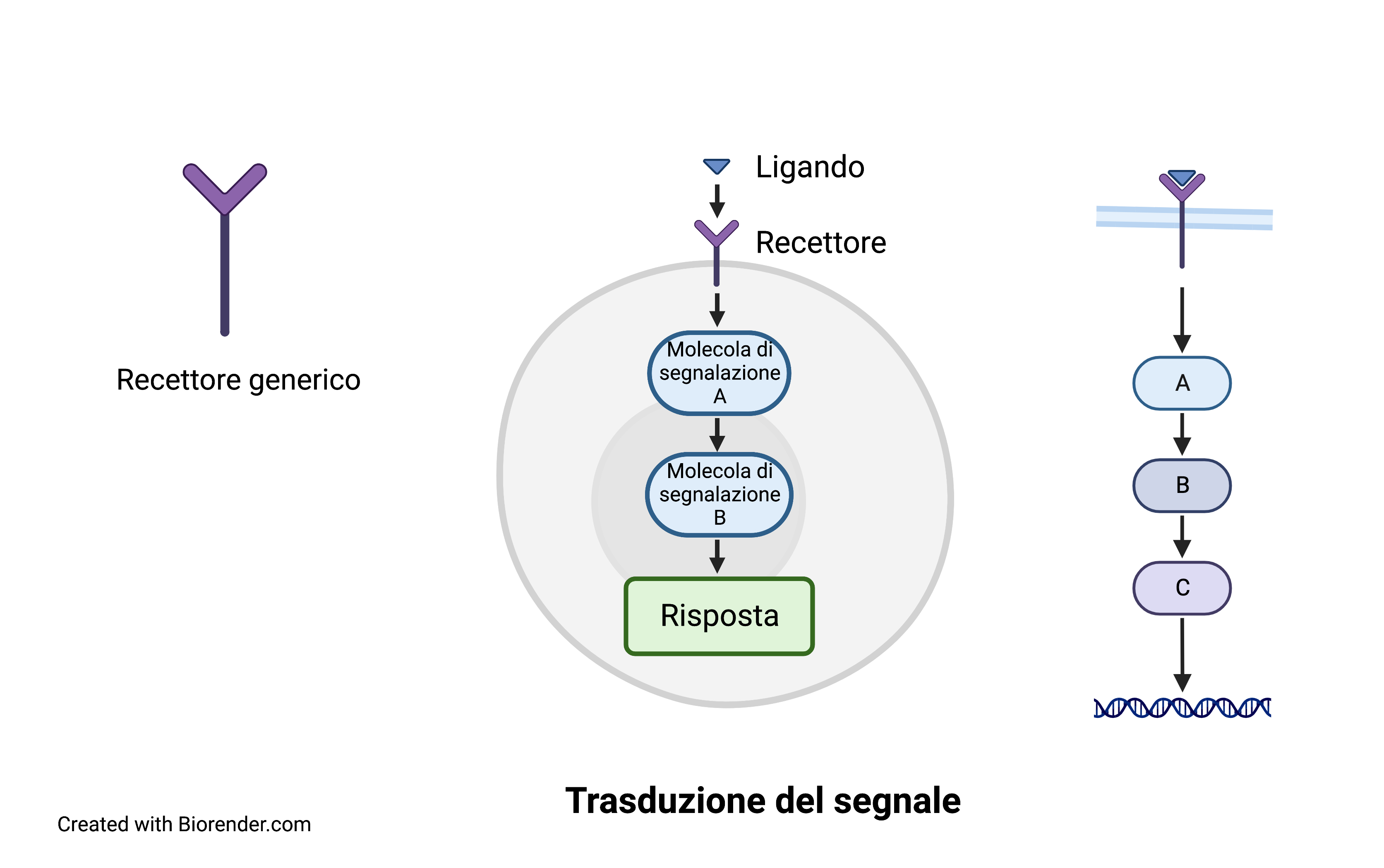

Gli ormoni sono segnali chimici a distanza liberati dalle cellule endocrine nel circolo sanguigno, attraverso cui raggiungono le cellule bersaglio, situate spesso a grande distanza nell’organismo. Gli ormoni di natura proteica o polipeptidica agiscono sulle cellule bersaglio grazie al legame con specifici recettori, che sono proteine transmembrana dotate di un dominio per il legame con la molecola segnale, che sporge sul versante extracellulare. Il legame dell’ormone con il proprio recettore scatena la risposta nella cellula bersaglio.

La risposta dipende dalla produzione di ulteriori segnali intracellulari a cascata con un processo che prende il nome di trasduzione del segnale e può consistere in una modificazione a breve termine, più rapida, oppure in una modificazione a lungo termine, più lenta, che comporta un cambiamento nell’espressione genica, quindi nella trascrizione del DNA.

Le risposte possono essere le più svariate, dalla regolazione delle vie metaboliche, alla proliferazione cellulare, alla crescita, alla produzione dei gameti, alla regolazione di altre ghiandole endocrine. Esempi di ormoni proteici o polipeptidici sono quelli prodotti dall’ipofisi anteriore (ormone della crescita GH, prolattina PRL, ormone adrenocorticotropo ACTH, ormone tireotropo TSH, gonadotropine FSH, LH) e dal pancreas (insulina, glucagone). Ma non tutti gli ormoni sono di natura proteica; altri sono derivati dal colesterolo, dagli amminoacidi e dagli acidi grassi.

Anche le piante, sebbene sprovviste di ghiandole endocrine, producono ormoni, che sono tuttavia chimicamente diversi da quelli degli animali. Sono composti organici sintetizzati dalla pianta e traslocati ad altre parti della pianta stessa, dove si legano ai recettori stimolando una risposta fisiologica attraverso una serie di effetti biochimici (es. crescita, fioritura, fruttificazione, formazione e caduta delle foglie). Nelle piante, che sono sprovviste di un sistema nervoso, la coordinazione tra cellule, tessuti e organi è interamente affidata agli ormoni, che svolgono quindi un ruolo molto importante. Esempi sono le auxine prodotte dagli apici radicali, le gibberelline prodotte dai tessuti in accrescimento, capaci di stimolare la crescita, e le citochinine, che promuovono la divisione cellulare nei meristemi e nei tessuti giovani.

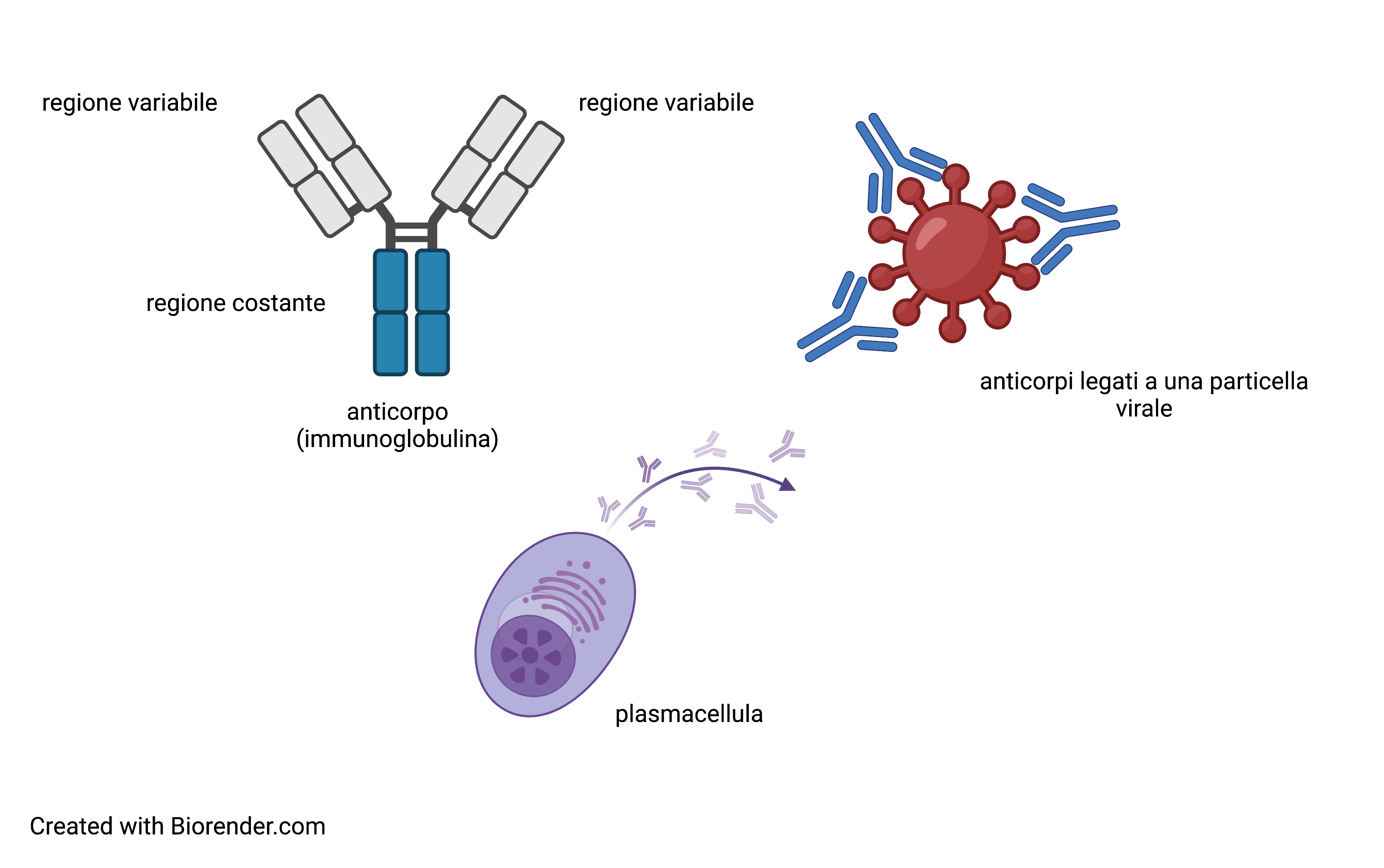

7. Proteine di difesa: anticorpi

Gli anticorpi sono molecole proteiche prodotte da cellule del sistema immunitario chiamate plasmacellule, che maturano dai linfociti B attivati. Gli anticorpi sono in grado di riconoscere agenti estranei, come virus e batteri, e molecole non appartenenti al proprio organismo (non self), che agiscono da antigeni. Gli anticorpi sono formati da 4 catene polipeptidiche, 2 catene pesanti e 2 catene leggere, che danno alla molecola una forma ad Y. La base della Y corrisponde alla regione costante, mentre le due braccia corrispondono alle regioni variabili e sono i siti di riconoscimento e di legame con gli antigeni. In questo modo, gli anticorpi si legano specificamente con gli antigeni e ne provocano la distruzione da parte del sistema immunitario.