Fissaidee 1

| Site: | Federica Web Learning - LMS |

| Course: | Biologia di base |

| Unit: | Fissaidee 1 |

| Printed by: | Utente ospite |

| Date: | Tuesday, 26 August 2025, 9:49 PM |

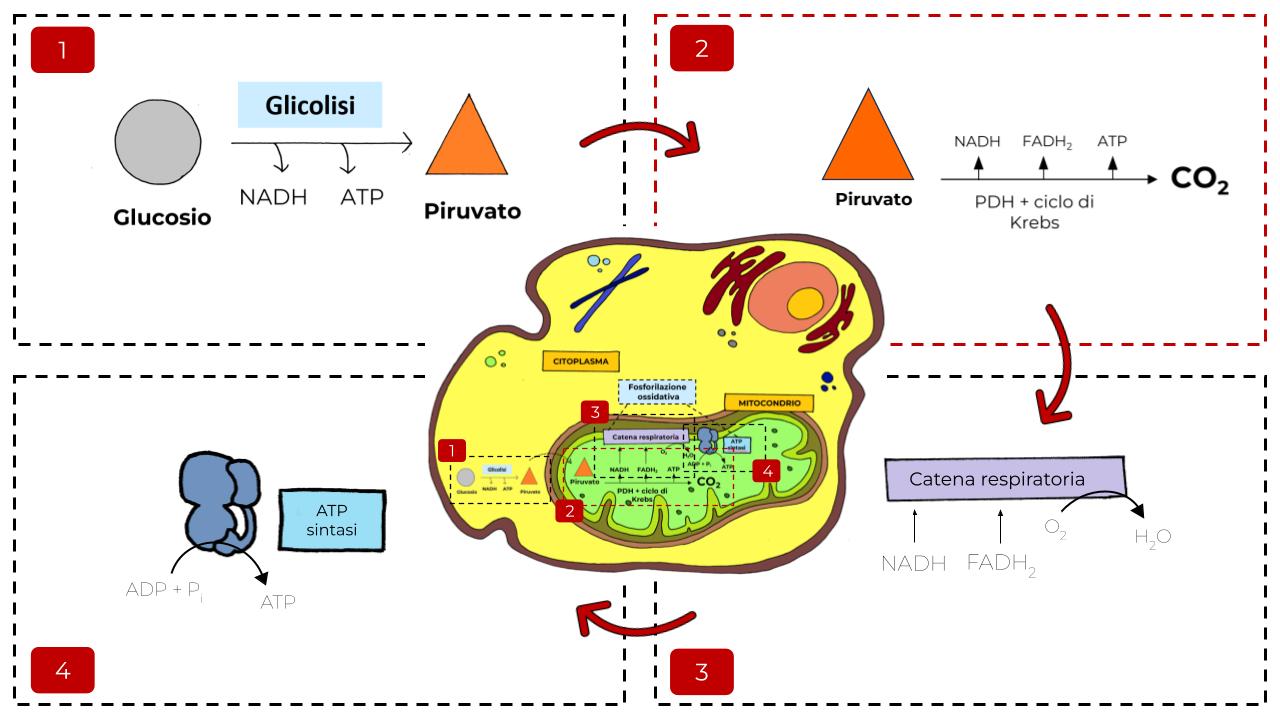

1. La respirazione aerobica genera energia

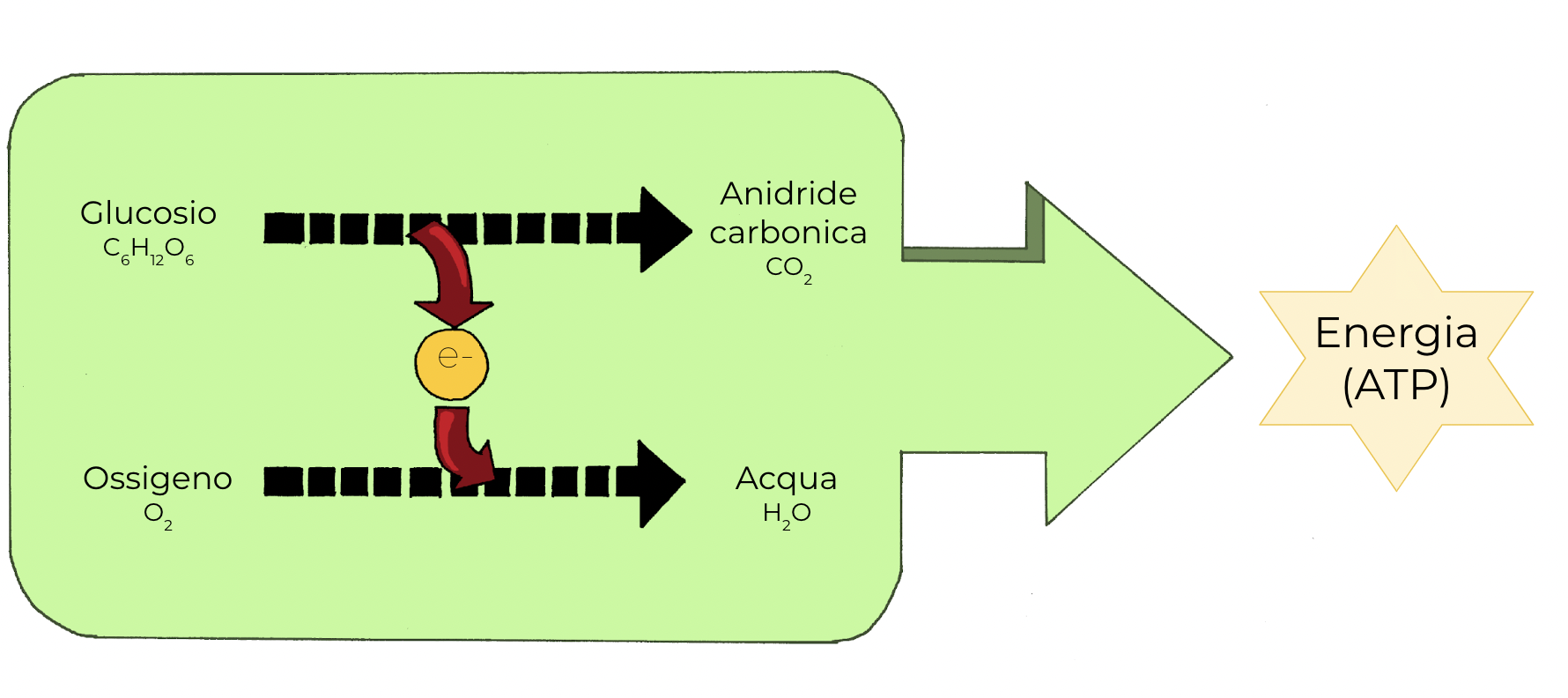

Schema generale delle respirazione aerobica del glucosioPer respirazione aerobica intendiamo un insieme di processi metabolici attraverso i quali le cellule possono ricavare energia dalla conversione di una molecola organica, per esempio uno zucchero come il glucosio (C6H12O6), in molecole inorganiche come anidride carbonica (CO2) e acqua (H2O). Questo tipo di respirazione cellulare è detta aerobica perché per avvenire ha bisogno di ossigeno (O2).

Durante le reazioni del metabolismo respiratorio, il glucosio cede degli elettroni che dopo molti passaggi vengono trasferiti all’ossigeno. Il risultato di questo trasferimento elettronico è duplice: il glucosio si ossida (perché ha ceduto elettroni) mentre l’ossigeno si riduce (perché ha ricevuto elettroni).

Alla fine del processo, ogni atomo di carbonio del glucosio sarà liberato come CO2, che è un gas, mentre la riduzione dell’ossigeno, che avviene nella reazione terminale della catena respiratoria, darà origine all’acqua (H2O). Per convertire l’ossigeno (O2) in acqua (H2O) sono necessari elettroni e protoni (H+). Gli elettroni sono forniti dal Complesso IV della catena respiratoria (vedi punto 3) mentre i protoni sono reperiti dalla matrice mitocondriale (si ricorda a questo proposito che una soluzione acquosa a pH di circa 7, come la matrice mitocondriale, contiene protoni ad una concentrazione di circa 10-7 M o 0,1 μM, dove M = molare = (numero di moli)/L).

2. Dal glucosio all'anidride carbonica

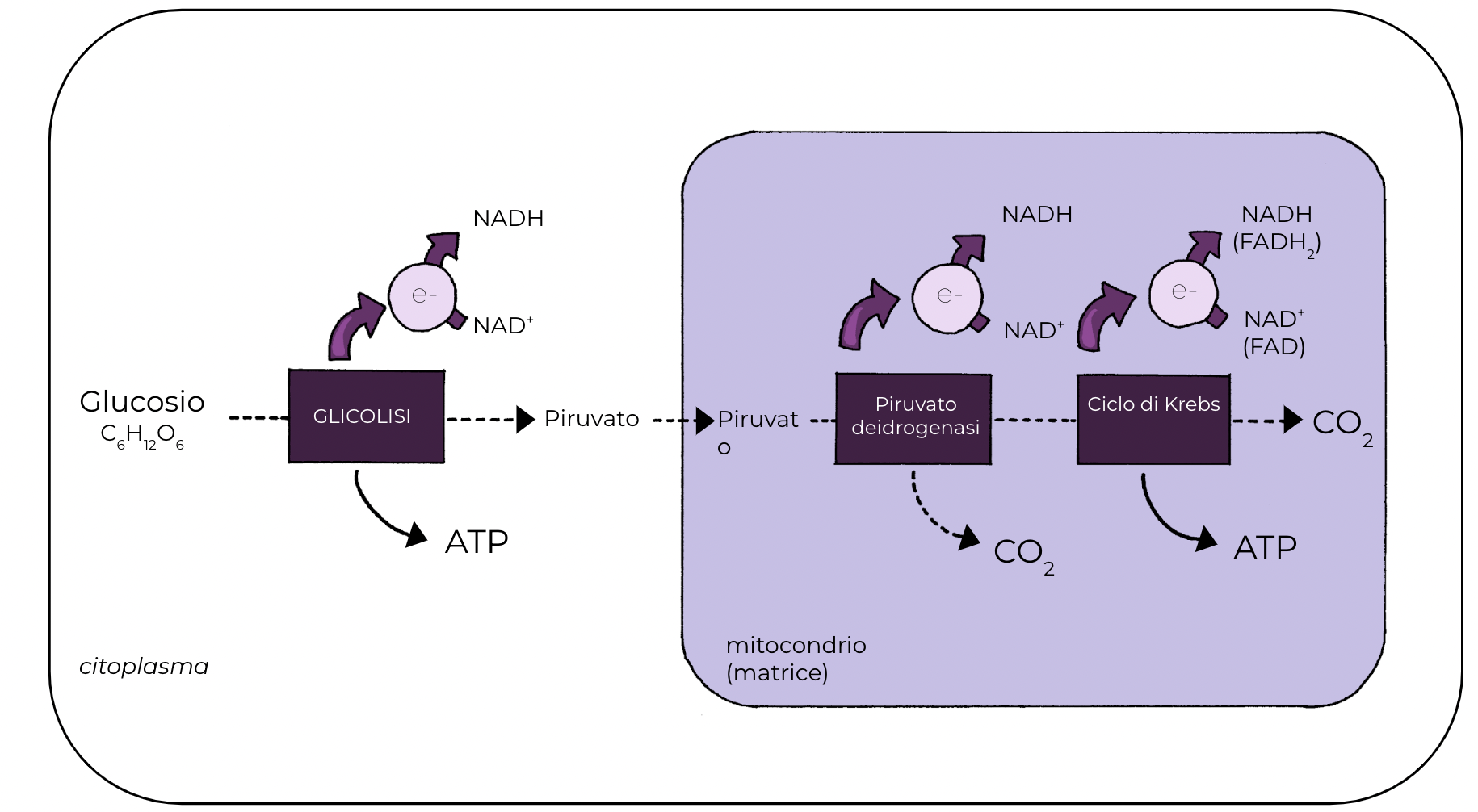

La conversione metabolica del glucosio

La completa conversione metabolica (ossidazione) del glucosio in CO2 inizia nel citoplasma(glicolisi) e si completa nel mitocondrio (piruvato deidrogenasi e ciclo di Krebs).

In una cellula eucariotica, la respirazione aerobica del glucosio inizia nel citoplasma e si completa nei mitocondri. La porzione citoplasmatica di questo metabolismo prende il nome di glicolisi e converte il glucosio in piruvato. Nei mitocondri il piruvato è convertito in CO2 dall’azione combinata della piruvato deidrogenasi e del ciclo di Krebs. Nel loro insieme, glicolisi, piruvato deidrogenasi e ciclo di Krebs comprendono 19 reazioni enzimatiche che liberano energia che viene conservata in parte come ATP e in misura molto maggiore attraverso la riduzione di specifici trasportatori elettronici che acquisiscono gli elettroni ricavati dall’ossidazione del glucosio. I trasportatori elettronici coinvolti sono principalmente il NAD+, che una volta caricato con due elettroni (e un H+ per bilanciare la carica elettrica) diventa NADH, e il FAD che in forma ridotta diventa FADH2 (con 2 elettroni e 2 protoni in più rispetto al FAD). La funzione del NADH e FADH2 generati dal metabolismo ossidativo del glucosio è principalmente quella di permettere la sintesi di ulteriore ATP attraverso la fosforilazione ossidativa.3. La catena respiratoria

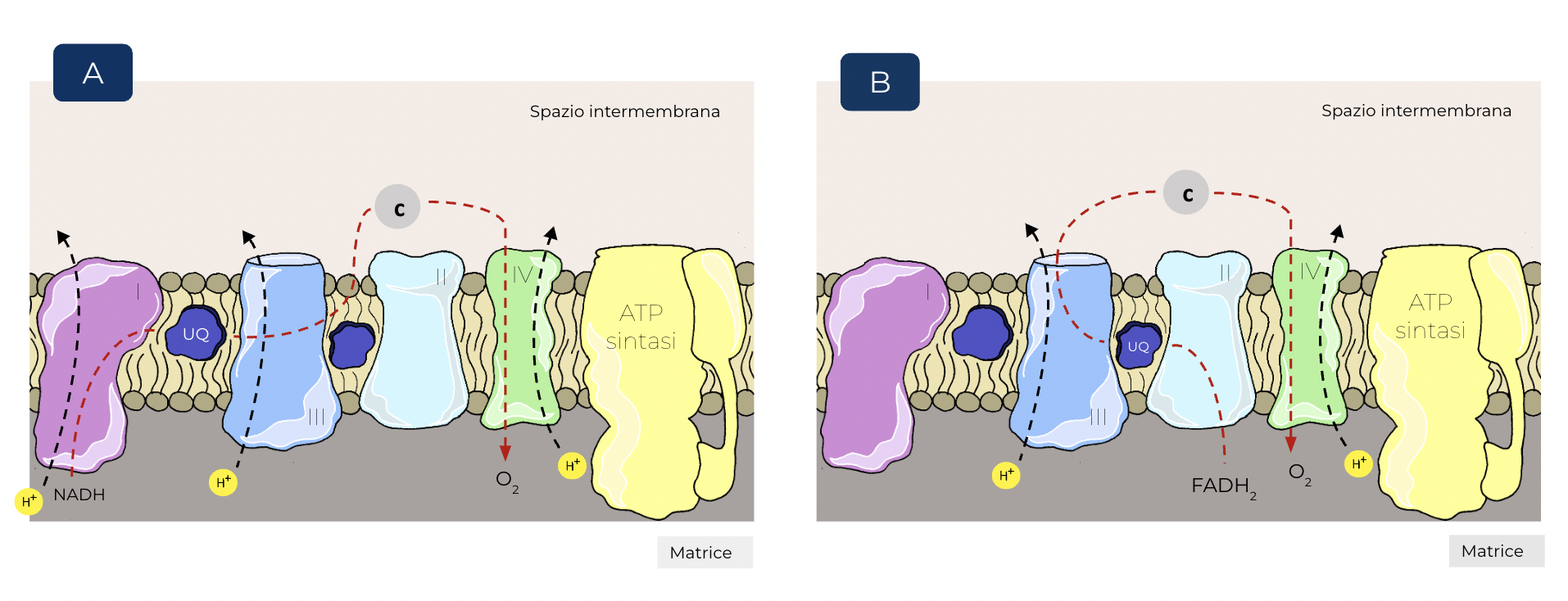

La catena respiratoria e i 4 complessi

La catena respiratoria è costituita da quattro complessi proteici della membrana interna dei mitocondri (Complessi I, II, III, IV) e due trasportatori mobili (Ubichinone, UQ e Citocromo c, C). Globalmente, la catena respiratoria consente di trasferire all’ossigeno, che è l’accettore terminale, gli elettroni donati dai trasportatori elettronici NADH e FADH2. A seconda del tipo di trasportatore elettronico, i percorsi compiuti dagli elettroni sono un po' diversi, come mostrato nei pannelli A e B di Figura 3. I complessi I, III e IV accoppiano al trasporto degli elettroni un trasporto di protoni dalla matrice allo spazio intermembrana. In questo modo, durante il suo funzionamento, la catena respiratoria genera un gradiente protonico (differenza di concentrazione protonica tra i compartimenti separata dalla membrana) che l’ATP-sintasi potrà sfruttare per sintetizzare ATP. Siccome il complesso II non trasporta protoni ma solo elettroni, l’ossidazione del FADH2 determinerà una resa inferiore rispetto a quella del NADH in termini di molecole di ATP sintetizzatei.

4. L’ATP-sintasi

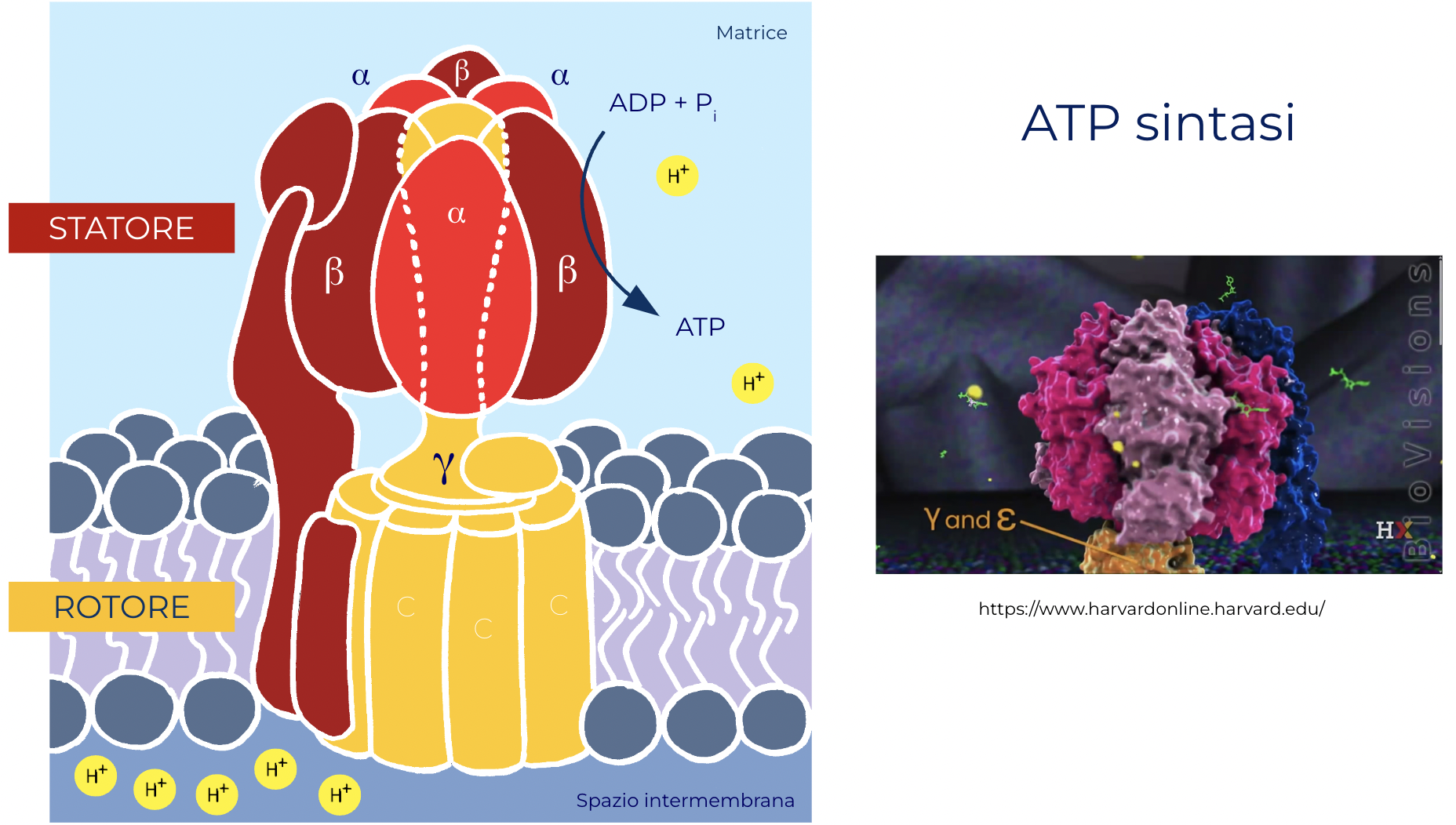

Struttura e meccanismo di azione dell’ATP-sintasiIl gradiente protonico può essere convertito in ATP dall’ATP-sintasi con un meccanismo chemiosmotico. Il passaggio spontaneo dei protoni dallo spazio intermembrana alla matrice, passando tra la base dello statore e la base del rotore, induce una rotazione dell’intero rotore rispetto alla statore. Per ogni protone che passa, il movimento sarà di uno scatto, corrispondente ad una subunità c. Le subunità c costituiscono la corona alla base del rotore. Nella porzione esterna alla membrana, lo stelo del rotore è alloggiato all’interno della testa catalitica costituita da 3 subunità alfa e 3 subunità beta alternate, che fanno parte dello statore. Le subunità beta legano ADP e Pi in modo tale da favorire la formazione dell’ATP che, una volta formato, resta saldamente attaccato al sito delle subunità beta. Per staccarlo c’è bisogno che la conformazione di queste subunità cambi e per questo ci vuole energia. Lo stelo del rotore ha una forma asimmetrica tale per cui la sua rotazione all’interno della testa catalitica induce dei cambiamenti conformazionali nelle subunità beta che determinano prima il rilascio delle molecole di ATP e poi il recupero della conformazione originale, disponibile al legame di nuovo ADP e Pi. In questo modo il movimento spontaneo dei protoni è accoppiato alla sintesi di ATP. In tutti i tipi di ATP-sintasi le subunità beta sono 3, mentre le subunità c possono variare di numero nei diversi organismi. Vale però per tutti i tipi di ATP-sintasi la regola che per fare 3 molecole di ATP è necessario che la corona del rotore compia una rotazione di 360°, il che avviene con il passaggio di un numero di protoni uguale al numero di subunità c. Quindi, se per esempio l’ATP-sintasi ha 9 subunità c, allora saranno necessari 9 protoni per fare 3 ATP (cioè 1ATP ogni 3 H+). Le subunità c delle diverse ATP-sintasi possono variare da 8 a 16, e conseguentemente la stechiometria ATP/(numero di protoni).

5. Resa energetica della respirazione

Le quattro fasi della respirazione aerobica di uno zucchero

Ricapitolando, la respirazione aerobica del glucosio prevede in sequenza:

- la conversione glicolitica del glucosio a piruvato con produzione di NADH e ATP;

- la conversione mitocondriale del piruvato in CO2 con produzione di NADH, FADH2 e ATP;

- la formazione del gradiente protonico da parte della catena respiratoria in concomitanza con il trasferimento elettronico dal NADH e FADH2 all’ossigeno;

- la conversione chemiosmotica del gradiente protonico in molecole di ATP da parte dell’ATP-sintasi.

Senza entrare nei dettagli del calcolo stechiometrico (per questo si veda l’Unità 2), possiamo anticipare che l’ossidazione completa di una molecola di glucosio in CO2 dà la possibilità alla cellula di sintetizzare circa 32 molecole di ATP attraverso i passaggi 1-4 appena descritti.