9. Dalle dispersione allo spettro delle onde elettromagnetiche

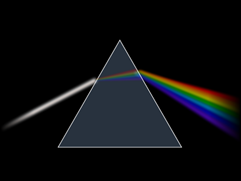

Finora ci siamo limitati ad affermare che le onde luminose hanno una lunghezza d’onda dell’ordine della frazione di μm, ed il cui valore determina il colore che percepiamo. Ora però è il caso di approfondire la questione ricordando uno dei più antichi, famosi e affascinanti esperimenti con la luce, quello compiuto da Newton nel 1666 consistente nella scomposizione della luce bianca nelle sue componenti cromatiche per mezzo di un prisma, e soprattutto della ricomposizione di tale spettro di colori in un singolo fascio di luce bianca grazie ad un secondo prisma.

La ragione per cui un prisma scompone la luce nei singoli colori è dovuta al fenomeno della dispersione, ossia al fatto che, come abbiamo già accennato, l’indice di rifrazione di un materiale dipende in realtà dalla lunghezza d’onda, e per essere precisi cresce al decrescere di \( \lambda \) (questa dipendenza è particolarmente accentuata per il tipo di vetro con cui vengono realizzati i prismi). Per la legge di Snell, pertanto, quando un fascio di luce bianca incontra l’interfaccia tra aria e vetro, ciascun colore viene rifratto con un diverso angolo, “piegando” tanto più verso la perpendicolare all’interfaccia quanto minore è la sua lunghezza d’onda. Lo stesso fenomeno si verifica poi all’interfaccia di uscita dal prisma. Il rosso subisce quindi la deviazione minima, mentre la maggiore è subita dal violetto. Se a questo punto si fa entrare questo “arcobaleno” di colori in un prisma capovolto rispetto al primo, si ricompone il fascio originario di luce bianca.

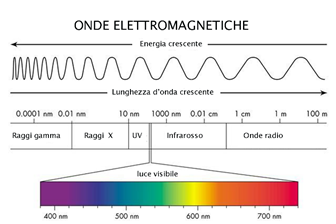

In realtà la luce visibile rappresenta una piccola parte di quelle che in generale si chiamano onde elettromagnetiche e che comprendono radiazioni che vanno dai raggi gamma emessi nelle reazioni nucleari fino alle onde radio, il cui spettro di lunghezze d’onda (nel vuoto) è rappresentato nella figura qui sopra. A radiazioni di lunghezza d’onda minore è associata un’energia maggiore, perché quest’ultima è proporzionale alla frequenza.

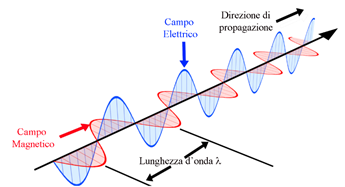

Le onde elettromagnetiche, predette dalla teoria di Maxwell dei fenomeni elettrici e magnetici che generalizza ed estende i concetti elementari introdotti nella Lezione 7, sono onde trasverse, ossia sono costituite da campi elettrici e magnetici che oscillano nel tempo lungo una direzione perpendicolare a quella di propagazione, e possono essere polarizzate, ossia il campo elettrico può oscillare lungo una specifica direzione ortogonale a quella di propagazione (il campo magnetico oscilla sempre perpendicolarmente a quello elettrico), come in figura. In genere la luce ambiente è la sovrapposizione di onde che vibrano in tutte le direzioni, quindi non ha una polarizzazione specifica: tuttavia esistono poi materiali particolari, detti birifrangenti, che permettono di selezionare una particolare direzione di polarizzazione, cosa di grande interesse per molte applicazioni ottiche.